2030年までの世界の国々が達成すべき目標として国連により採択されたSDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)。

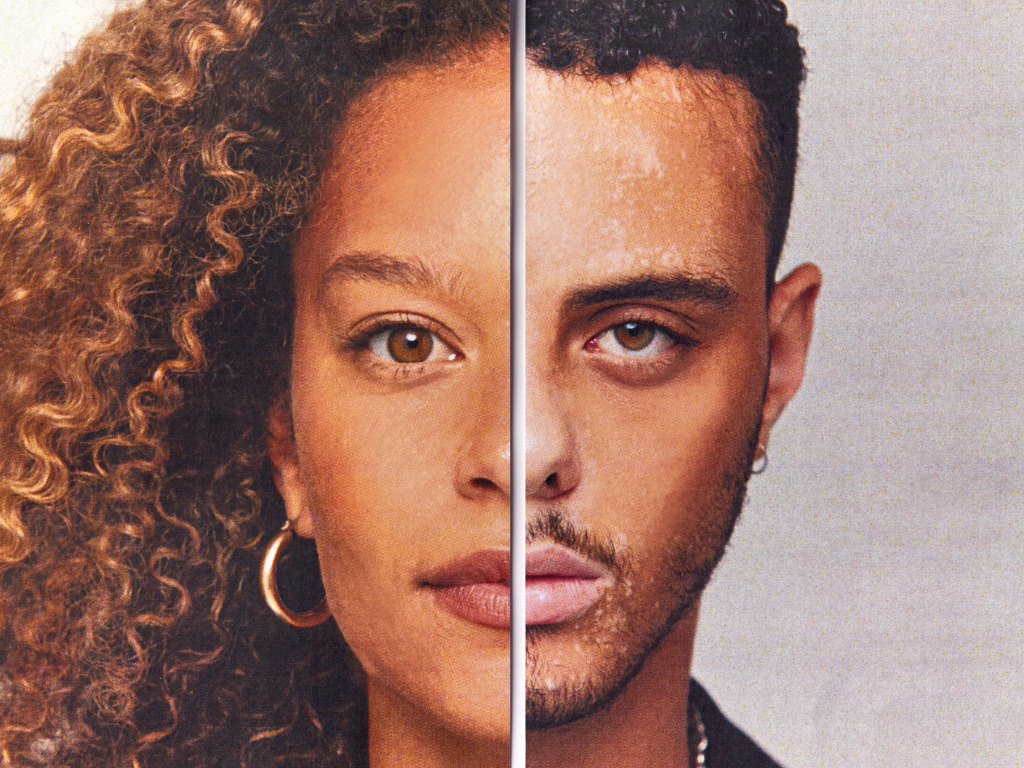

全部で17ある目標のうち5つ目が「ジェンダー平等を実現しよう」というものです。

SDGsの達成に向けて、政府・民間企業ともにさまざまな取り組みが行われている昨今、「ジェンダー」という言葉を耳にする機会も多いのではないでしょうか?

「ジェンダー」とは、一言で言えば社会・文化的な性別のことです。

例えば、「女子力が高い」というと、メイクやネイル、服装、ヘアスタイルに気を遣っていたり、気配りができて、料理上手などといったイメージがあります(参照: 「【100人聞いた】女子力が高い女性とは? 特徴や素敵なレディになるために意識すべきコツ」https://oggi.jp/6729178)。

身なりに気を遣う、気配りができる、料理が上手ということは、生物学的な女性の特徴ではないものの女子力という言葉で表されるように、女性性と結び付けられています。

これは、社会の中で担ってきた役割や文化のあり方などによって作られた、性別に対するイメージや期待であり、こうしたものを「ジェンダー」と呼びます。

日本においても世界においても、社会・文化的な役割の違いによって、男女の間に様々な区別や差別が存在しており、これらを是正していこうというのがSDGsの5番目の目標となっています。

「ジェンダー」というと、「LGBTQ+」といった言葉と結びついて、「自分の性別や好きになる人に悩んでる人のための言葉でしょ?」と思われてしまいがちですが、実は私たちは全員、日々ジェンダーとともに生きています。

この記事では、「ジェンダー」とは一体なにで、そこにどんな問題があるのかを網羅的にご紹介していこうと思います。

「ジェンダー・セクシュアリティ研究」を専攻した筆者の自己紹介

筆者は、「より自分らしい生き方を選択していくこと」をテーマに、「そもそも性別ってなんだろう?」を紐解いていく、OMYOGAの「ジェンダー」の講師を担当しています。

女の子の一人っ子だった筆者は、家族との会話の中で

「女の子なんだからお料理ができるようになりなさい」

「稼ぎのいい旦那さんと結婚しなさい」

「おしとやかでいなさい」

と子供時代から何度となく言われ、「どうして女の子はお料理ができなきゃいけないんだろう?どうして私が自分で稼がず旦那さんに稼いでもらわなければならないんだろう?」という素朴な疑問を抱きながら成長しました。

大学受験を控えた高校2年生の夏、現代文の長文読解問題で「ジェンダー」という言葉を知り、この言葉を学問したい!と志望校を変更。

「ジェンダー」をキーワードに様々な学問を幅広く学ぶことができそうな国際基督教大学へと進学しました。

入学後は念願のジェンダー・セクシュアリティ研究を専攻し、在学中の4年間、社会学や文化人類学、政治学や法学、国際関係学など様々な視点から「ジェンダー」を探求して、現在に至ります。

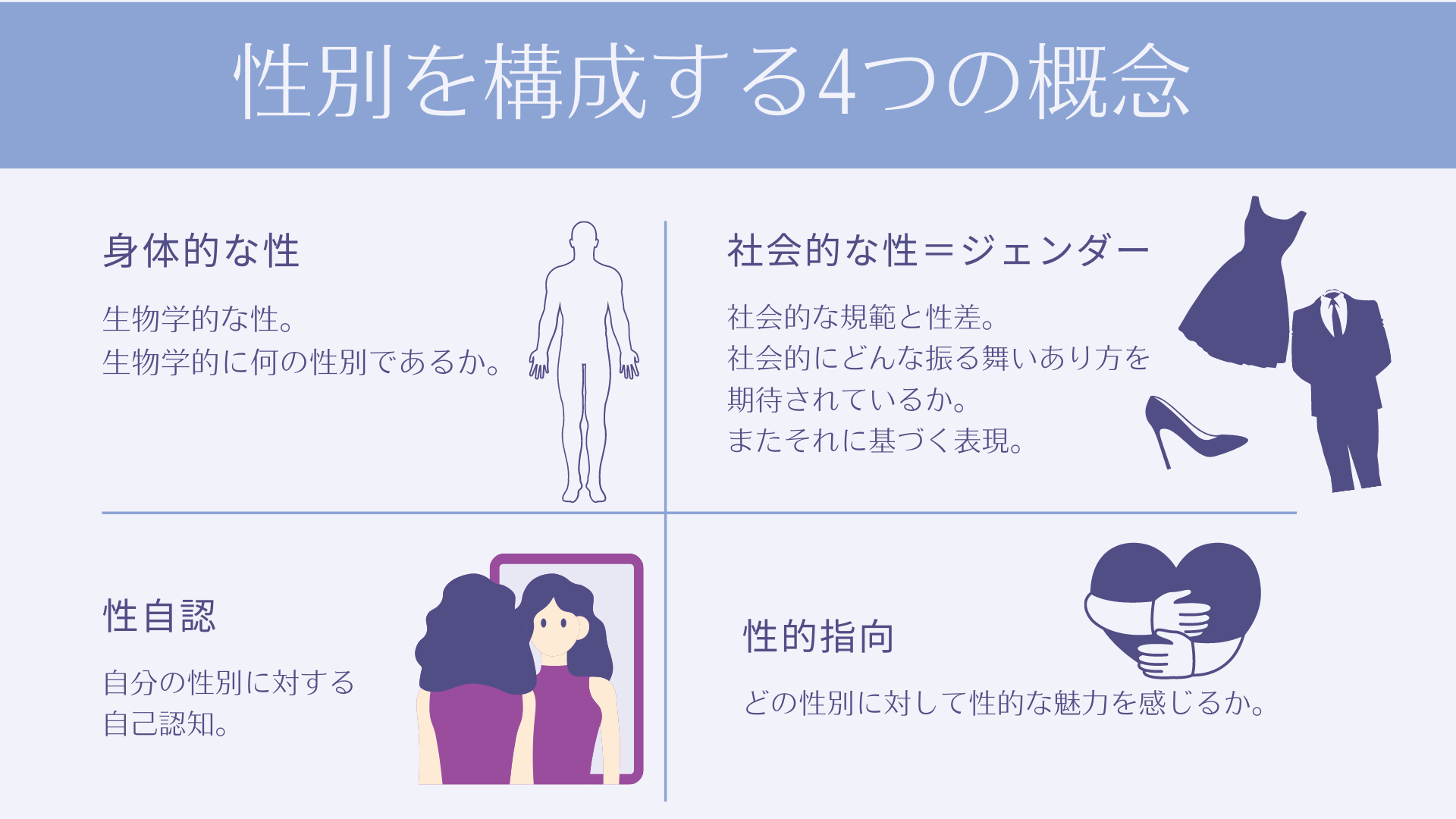

性別を構成する4つの概念

すでに触れたように、「ジェンダー」とは、一言で言えば社会・文化的な性別のことです。

では、社会・文化的ではない性別があるということなのでしょうか?

普段からよく接している「性別」とはなにかを解説してみようと思います。

私たちが普段生活の中で使っている「性別」。

身体の特徴だけで認識しているように思われがちですが、実は分解すると大きく4つの概念に分かれています。

- 身体的な性

生物学的な性。生物学的になんの性別であるか。 - 社会的な性=ジェンダー

社会的にどんな振る舞いあり方を期待されているか。またそれに基づく表現。 - 性自認

自分の性別に対する自己認知。 - 性的指向

どの性別に対して性的な魅力を感じるか。

それぞれについて少し詳しくみてみようと思います。

身体的な性

身体的な特徴や機能によって定義される性別です。

解剖学、医学、生物学といった学問的な観点から身体の特徴や機能によって区別をしています。

例えば、

- 性染色体がXYであれば男性で、XXであれば女性

- 子宮や卵巣といった内性器と大陰唇や陰核といった外性器を持っていれば女性、精巣や陰嚢といった内性器と陰茎や睾丸といった外性器を持っていれば男性

といった区別のしかたです。

ただし、男性と女性両方の身体的特徴も持つインターセックスの方や、身体的特徴は女性だが染色体異常によってY染色体を持つ方もいるなど、人間の身体は絶対的に男性的特徴と女性的特徴に二分できるというものではありません。

社会的な性=ジェンダー

各性別に対して、社会的にどんな振る舞いやあり方が期待されているか、ふさわしいとされているか、「らしい」とされているかといった概念です。

社会の中で担う役割や、服装、言葉遣いから、性格的な部分までを含め、性別によって期待されるあり方全般を指します。

例えば以下のセリフを見てみてください。

「昨日俺が片付けとけよって言ったのに、結局散らかしっぱなしじゃねえか。」

このセリフを言ったのは男性だと思いますか?女性だと思いますか?

多くの人はこれを男性のセリフだと思ったのではないでしょうか。

「俺」という一人称、「~しとけよ」「~じゃねえか」といった語尾から男性を想像したのではないかと思います。

これが社会的な性=ジェンダーです。

文章から身体的な特徴を読み取ることはできませんが、私たちの中に「俺」という一人称は男性のもの、「~しとけよ」「~じゃねえか」といった語尾は男性の使う語尾という定義が存在しています。

こうした、身体的特徴以外の服装や、言葉遣い、姿勢や振る舞い、といった社会的・文化的な表象による区別をジェンダーと呼びます。

私たちはこのジェンダーを使って、自分を表現したり、相手を判断したりしながら生活しています。

性自認

自分の性別に対する自己認知としての性別です。

英語では「Gender Identity」と表され、「Identity」という言葉の通り「私は何者か」という自我についての認識の一部です。

身体的な性に関わらず、自身の心の中で規定されていて、グラデーションのように中間の性別が存在していたり、日によって揺らぎがあったりします。

ジェンダーについての説明で記載したように、私たちは服装や振る舞い、言動など様々な社会的・文化的な表象を用いて、自分を表現したり、相手を判断したりしながら生活しています。

身体的な性と性自認が食い違っていた場合、身体的性をベースに性別にふさわしいあり方=ジェンダーが規定されてしまい、性自認(=心の性)とは異なる振る舞いを周囲から期待されたり、望まない服装をしなければならないといったケースが出てきます。

性的指向

どの性別に対して性的な魅力を感じるかという概念です。

簡単な言い方をすれば、好きになるのはどの性別かを表します。

異性が対象の場合もあれば、同性が対象、全ての性が対象の人もいれば、性的な対象はいないという人もいます。

性的指向は環境や制度、自身の気づきによって変化したり揺らいだりすることはあるものの、出来事など外的な要因によって変化する「なる」ものではなく、「である」ものです。

例えば、同性婚に関する法整備の議論の場で、必ずと言っていいほどあがる声に「同性婚を認めたら、同性愛者が増え、少子高齢化に拍車がかかる」というものがあります。

これは、同性婚という制度ができることにより、同性愛に「なる」ことを「選択する」人が増えるという誤解によるものです。

今この記事を読んでいるあなたが異性愛者の女性(=男性を好きになる女性)だとして、「同性婚ができることになったから、明日から女性にも恋をしよう!」と自分の意志で選ぶことはできないですよね。

性的指向は自身の中の性的な衝動・欲望の向かう先であり、外的な要因ではコントロールされません。

私たちは普段なにげなく書類の性別欄で自分の性別を選択していますが、実はこうした概念に基づき、自分と他者の性別を認知しています。

例えば初めて誰かに出会ったとき、その人がスカートを履いているのをみて「あ、この人は女性なんだな」と判断していたら、自分の中に「スカートは女性のもの」というジェンダーの定義があってそれに照らして判断をしているということなのです。

そして女性と話すうちに、恋人はいるか、ということが気になり、「彼氏はいるの?」と質問したとします。

それは、実は「相手は異性を好きになる人だ」という自分の中の性的指向に関する枠組みに基づいてしている質問なのです。

「ジェンダー」のなにが問題なのか

私たちが普段性別を認識するにあたって、無意識に拠り所としている概念の一つであるジェンダー。

では、このジェンダーは一体何が問題なのでしょうか?

なぜ、世界の国々が達成すべき目標の一つとして挙げられるのでしょうか?

世界が抱える「ジェンダー」問題

実は世界においては、

- 女の子であるということが理由で教育を受けることができない

- 12歳などまだ幼いうちに強制的に結婚させられ、10代前半のうちに不衛生な環境で出産をしなければならない

- 女性であるという理由で、財産を持つことができず経済的に自立することが許されない

- 伝統として、女性器を刃物で切りつける通過儀礼を強制的に受けなければならない

など、人間としての尊厳を脅かすような大きな不平等がいくつも存在しています。

これらは、社会的にどんな振る舞いやあり方が期待されているか、ふさわしいとされているか、「らしい」とされているか、という「ジェンダー」を理由とした不平等なのです。

こうした不平等を解消していくことで、人間らしく幸福に生きられる世界を作ることがSDGs5番目の目標です。

日本が抱える「ジェンダー」問題

では、こうした人間としての尊厳が脅かされるような慣習や制度のない日本は、この5番目の目標に無関係なのでしょうか?

この問題は、我々の暮らす日本にも深く関わります。

もしかしたら、日常において「これって男女不平等じゃない?」と感じる機会は少ないかもしれませんが、日本にも様々なバイアスや格差が存在しているのです。

2022年に世界経済フォーラムが発表した「ジェンダー・ギャップ指数」によると、日本の総合順位は146カ国中116位と先進国において最低レベルの結果でした(引用元:World Economic Forum “Global Gender Gap Report 2022” https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2022.pdf)。

ジェンダーギャップ指数(2022) 上位国及び主な国の順位

(1.000に近いほど平等が実現されている)

| 順位 | 国名 | 値 |

|---|---|---|

| 1 | アイスランド | 0.908 |

| 2 | フィンランド | 0.860 |

| 3 | ノルウェー | 0.845 |

| 4 | ニュージーランド | 0.841 |

| 5 | スウェーデン | 0.822 |

| 10 | ドイツ | 0.801 |

| 15 | フランス | 0.791 |

| 22 | 英国 | 0.780 |

| 25 | カナダ | 0.772 |

| 27 | 米国 | 0.769 |

| 63 | イタリア | 0.720 |

| 79 | タイ | 0.709 |

| 83 | ベトナム | 0.705 |

| 92 | インドネシア | 0.697 |

| 99 | 韓国 | 0.689 |

| 102 | 中国 | 0.682 |

| 115 | ブルキナファソ | 0.659 |

| 116 | 日本 | 0.650 |

| 117 | モルディブ | 0.648 |

(引用元:男女共同参画局「世界経済フォーラムが「ジェンダー・ギャップ指数2022」を公表」https://www.gender.go.jp/public/kyodosankaku/2022/202208/202208_07.html)

日本がジェンダーにおいて、先進国の中でここまで出遅れてしまっている背景はどこにあるのでしょうか。

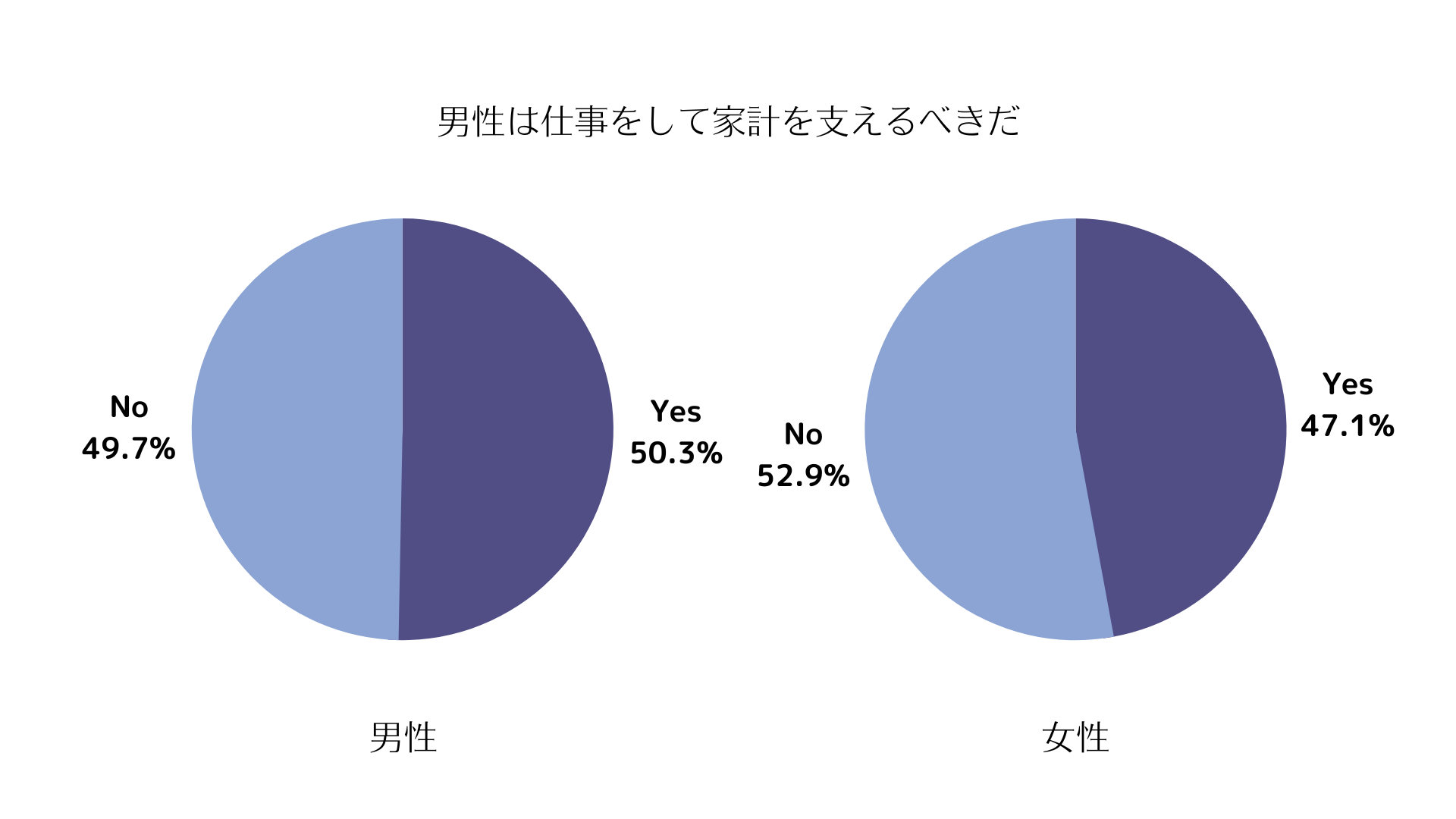

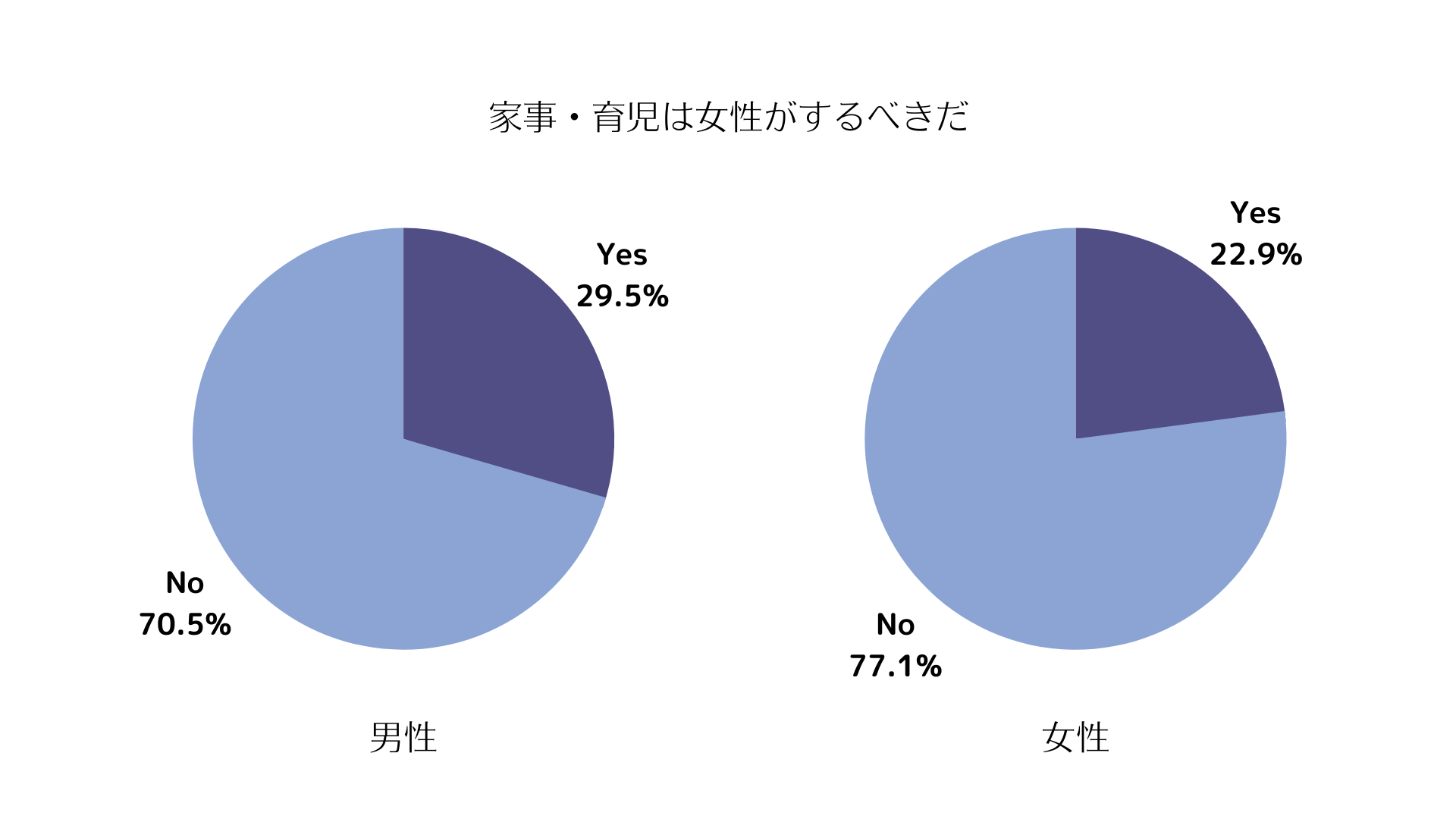

その理由の一つが、「性役割」を背景としたバイアスです。

女性は家事と育児を担い、男性は社会に出て働く

内閣府男女共同参画局による20代から60代の男女10,000人を対象にした2021年の調査では、男性の50.3%、女性の47.1%が「男性は仕事をして家計を支えるべきだ」と回答、男性の29.5%、女性の22.9%が「家事・育児は女性がするべきだ」と回答しており、

女性は家事と育児を担い、男性は社会に出て働き家長として責任を担う

という性役割に関する固定概念が見て取れます。

(引用元:内閣府男女共同参画局「令和3年度 性別による無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)に関する調査結果(概要)」https://www.gender.go.jp/research/kenkyu/pdf/seibetsu_r03/01.pdf)。

こうした性役割に関する固定的なイメージが日常ではどんな形で現れるのか、筆者や筆者の友人の体験をご紹介します。

- 育休から復帰後、夫は職場の飲み会に誘われるのに、妻は誘われることがなくなった。

- 産休は母体の健康上の理由から必ず母親が取得しなければならないが、父親と母親どちらがとってもいいはずの育休も母親だけが取得している。

- 子供が熱を出した際、保育園へは夫と妻が交互に迎えに行くことにしているが、保育園からは必ず妻に最初に電話がかかってきて「お母さんお迎えお願いします」と言われる。

- 子供の授業参観に実際に行くのは妻だが、授業参観の出欠確認表には毎回夫の名前で署名して提出する。

「女性は家事と育児を担い、男性は社会に出て働き家長として責任を担う」などと書くと古い価値観のように思われがちですが、このように現代の私たちの生活の端々にも、性役割に基づく体験がたくさん存在しています。

「性役割」とは、その人の能力や個性に関わらず性別に対して固定的に与えられる期待役割であり、これを背景として、その人の能力について性別による思い込み=ジェンダー・バイアスがかかってしまうことがあります。

例えば上記の内閣府男女共同参画局による調査ではこんな回答も上位にありました。

- 女性は感情的になりやすい

- 組織のリーダーは男性のほうが向いている

- 大きな商談や大事な交渉事は男性がやる方がいい

(参照:内閣府男女共同参画局「令和3年度 性別による無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)に関する調査結果(概要)」https://www.gender.go.jp/research/kenkyu/pdf/seibetsu_r03/01.pdf)

こうした性別による思い込み=ジェンダー・バイアスから、女性と比べて男性の方がキャリアアップの機会を与えられることが多くなったり、より重要性が高く責任の重い仕事を任される機会が増えたりして、性別による社会格差「ジェンダーギャップ」を生じさせていきます。

性別による社会格差「ジェンダーギャップ」

ジェンダーギャップとは、各個人の能力や個性に関わらず性別を理由として生じる格差のことを指します。

世界経済フォーラムから毎年発表される「ジェンダー・ギャップ指数」では、「経済」「教育」「政治」「健康」の4分野で男女における格差がどの程度あるかをスコアリングして発表しています。

※ジェンダー間の格差に関する調査としては、国連開発計画が発表している「ジェンダー不平等指数」や「ジェンダー開発指数」といった指数もありますが、「ジェンダー・ギャップ指数」は特に政治・経済といった社会進出の分野が占める比重が高い調査です(参照:ベネッセ「ジェンダーギャップ指数とはなに?低いと起こる問題点と改善する方法も紹介」https://benesse.jp/sdgs/article33.html)。

日本は「教育」や「健康」においては世界トップレベルに格差のない国であるにも関わらず、「政治」「経済」といった社会進出の分野では先進国どころか、調査対象となった146カ国全体を通して最低の水準であることが示されています。

日本の各分野におけるスコア

(1.000に近いほど平等が実現されている)

| 分野 | スコア |

|---|---|

| 経済 | 0.564 |

| 政治 | 0.061 |

| 教育 | 1.000 |

| 健康 | 0.973 |

(引用元:男女共同参画局「世界経済フォーラムが「ジェンダー・ギャップ指数2022」を公表」https://www.gender.go.jp/public/kyodosankaku/2022/202208/202208_07.html)

経済面を見てみると、特に管理職従事者の男女比に大きな差があることがわかっています。

「教育」や「健康」など、生きることのベースは男女のバランスが取れているにも関わらず、なぜ「政治」や「経済」の領域ではこれほどまでにギャップが生じてしまうのでしょうか。

女性の働き方モデル

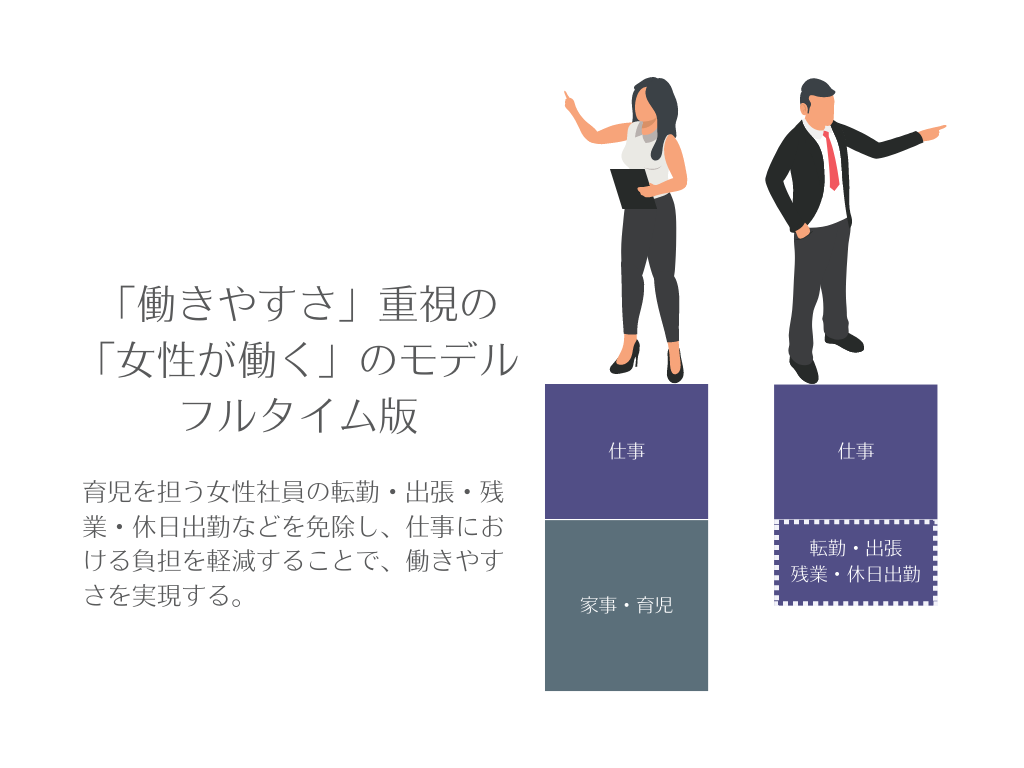

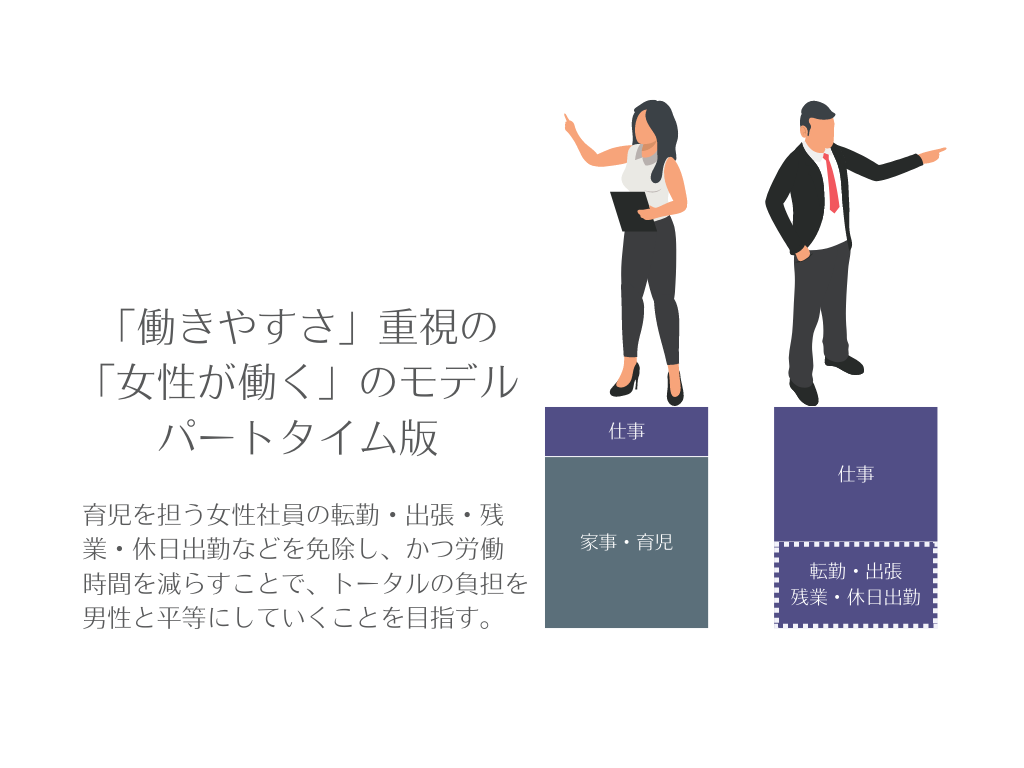

現在日本で行われている「女性活躍推進」政策・制度の多くは、女性の家事・育児に占める負担を鑑み、

- 女性の「仕事の負担を軽減する」

- 女性の「仕事上の責任を軽減する」

という女性のキャリア曲線を緩やかにする選択を主軸としています。

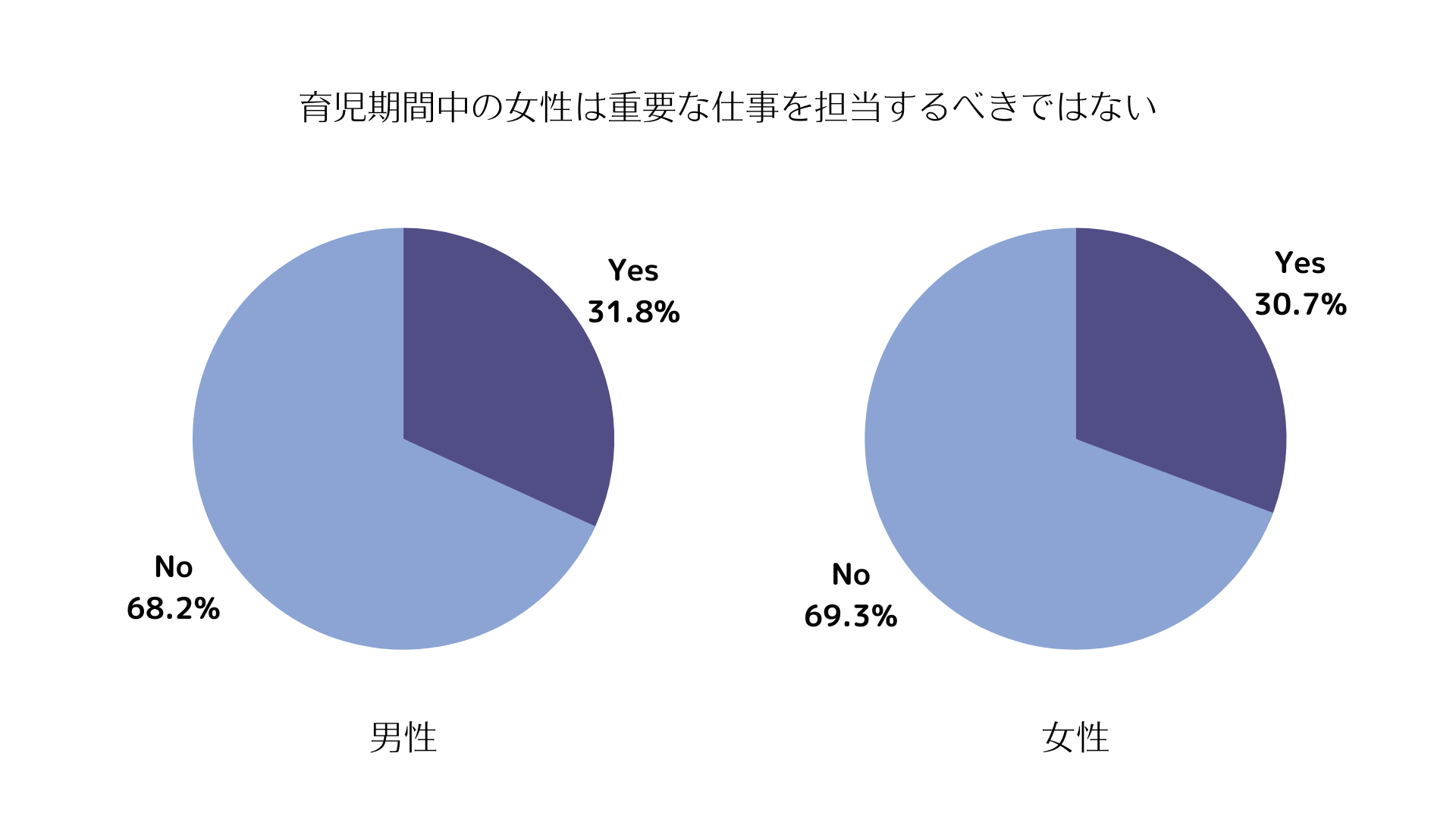

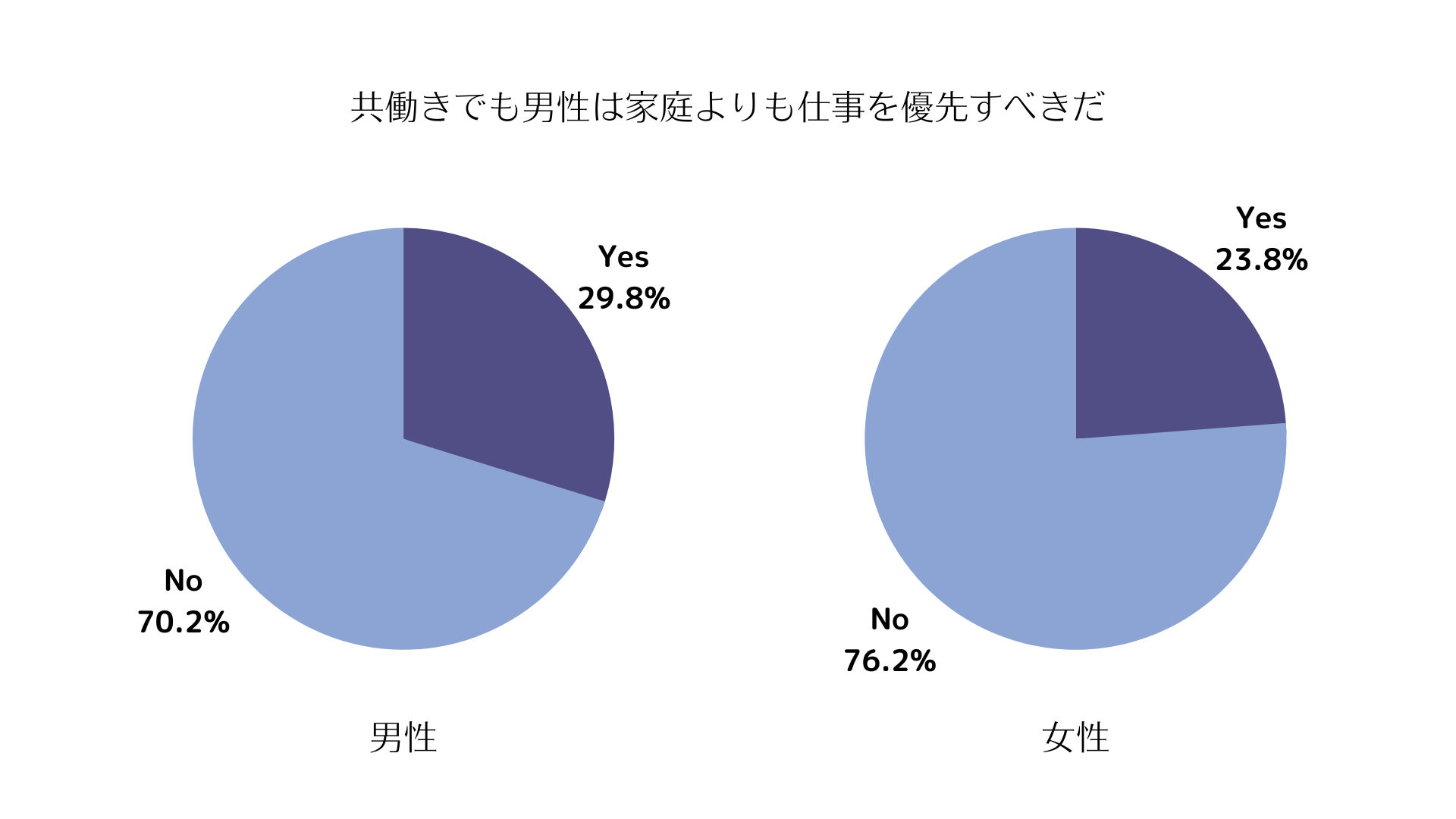

先に触れた内閣府男女共同参画局による調査では、男性31.8%、女性30.7%が「育児期間中の女性は重要な仕事を担当するべきではない」と回答、男性29.8%、女性23.8%が「共働きでも男性は家庭よりも仕事を優先すべきだ」と回答しています。

(参照:内閣府男女共同参画局「令和3年度 性別による無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)に関する調査結果(概要)」https://www.gender.go.jp/research/kenkyu/pdf/seibetsu_r03/01.pdf)

(参照:内閣府男女共同参画局「令和3年度 性別による無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)に関する調査結果(概要)」https://www.gender.go.jp/research/kenkyu/pdf/seibetsu_r03/01.pdf)

日本における女性の労働モデルの変遷と今後に、「政治」「経済」領域でのジェンダーギャップを埋めるヒントを求めてみようと思います。

「働きやすい」を追求した労働モデル

1950年代、高度経済成長期の日本では、スーパーや飲食店をはじめとしたサービス業が急拡大しました。

それに伴い、接客要員としての女性労働者の需要が拡大。

ただし、当時は結婚後は家庭に入る寿退社が大多数の時代です。

子育てが落ち着き始めた女性たちに労働市場に加わってもらうべく、転勤・出張・残業・休日出勤などを免除する「働きやすさ」を重視した労働モデルが登場します。

ただし、残念ながらこうした形態では、転勤・出張・残業・休日出勤といった働き方ができない分、キャリア形成の機会が与えられづらかったり、そもそも仕事の時間が短い分、責任ある仕事を任せてもらえないなど、女性が社会でキャリアを形成して「活躍する」姿とは程遠い労働モデルでした。

「平等」の視点から、家事・育児負担軽減モデルへ

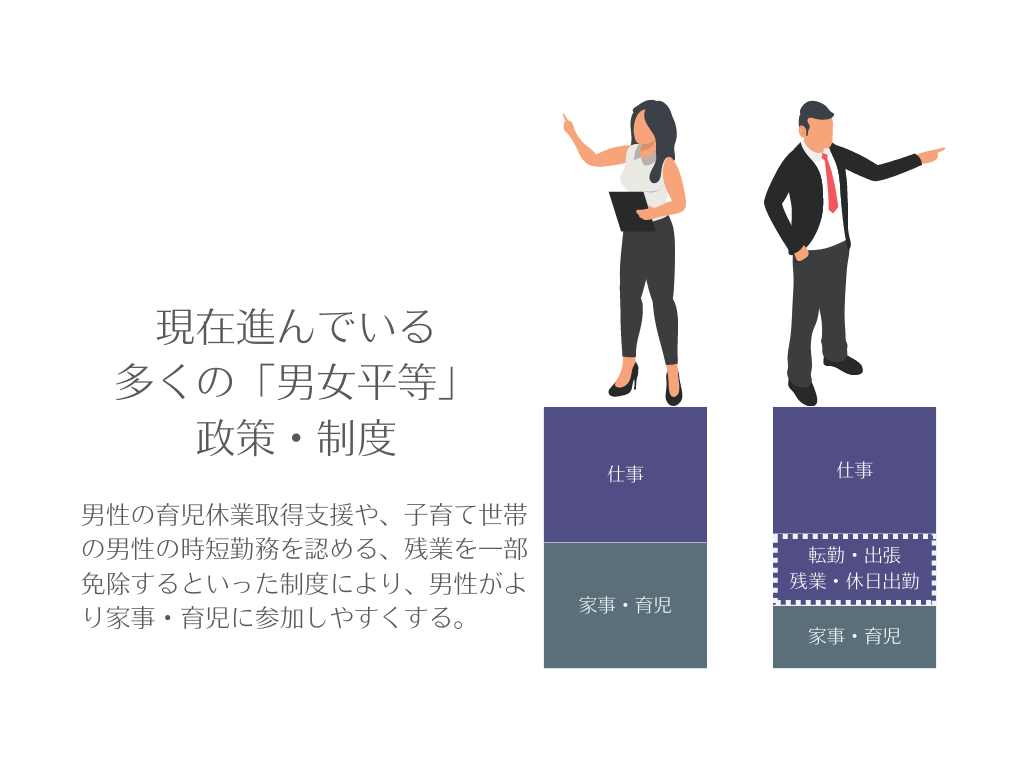

男性の育児休業取得支援や、子育て世帯の男性の時短勤務を認めたり、残業を免除するといった今日のニュースでも目にすることの多い政策・制度は、より男女の「平等」に近づくべく、家事や育児の負担に着目した労働モデルです。

これまで女性だけ担ってきた家事・育児を男性も負担できるよう男性の仕事の負担を免除するという思想が加わり、「男女ともに、仕事も家庭も」というモデルに変化しました。

一見すると、性役割に囚われず、男女が平等に社会参画するための一歩を踏み出しているように見えるこうした政策・制度ですが、実は裏側を見ると一概にそうとは言えません。

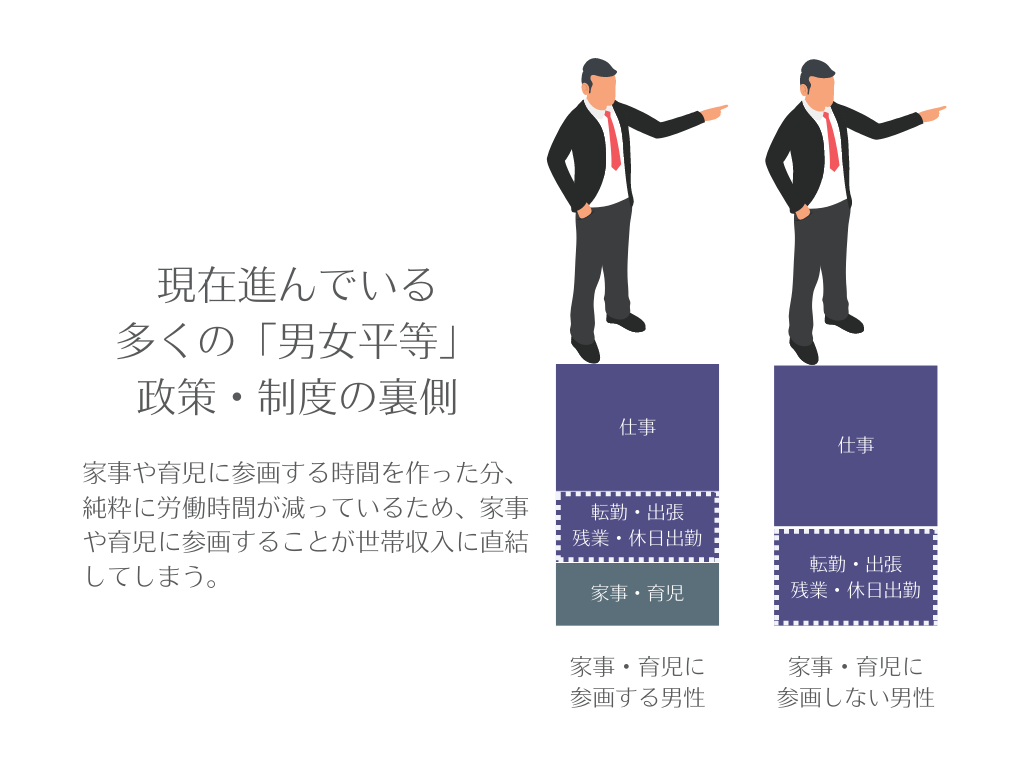

男女ではなく、男性同士を比較した際に、家事や育児に参画するべく育児休業や労働時間短縮を選択した男性は、純粋に労働時間が減った分、育児休業や労働時間短縮を選択しなかった男性と比べて給与が減ってしまったり、あるいは出世から遠ざかったりして、男性が家事・育児に参画することが世帯収入の減少に繋がってしまうモデルなのです。

育児中の時短勤務者も休日出勤を「資生堂ショック」型モデル

ジェンダーギャップのない働き方実現に向けて、革新的な経営改革を行った資生堂の例を紹介したいと思います。

BC(ビューティーコンサルタント)と呼ばれる美容部員の女性が社員の8割を占める資生堂では、育児中の短時間勤務社員と通常勤務の社員との間の不公平感や、キャリアのギャップを埋めるために、2014年に大きな経営改革が行われました。

育児中の女性従業員の残業や休日出勤を免除し「働きやすく」するという思想から脱却し、育児短時間勤務者に一定の残業や休日出勤を求めたこの改革は、「資生堂ショック」と呼ばれ大きな話題になりました。

育児中の女性も職場復帰した労働者である以上、職場における残業・休日出勤を他の従業員と平等に負担し、それらを負担するために家事や育児の負担について家族と調整するよう求めたのです。

また同時に、これは育児中女性に対する「育児中であっても継続的にキャリア形成し続けてほしい」という企業としての意思表示でもあり、収入を支えるべく出世するのは夫の役割、という従来的な性役割の概念を打ち破る改革でした。

資生堂は2022年、2023年には「女性が活躍する会社BEST100」で2年連続総合1位を獲得しており、管理職登用度部門でも2年連続の1位を獲得しています。

「資生堂ショック」を経て、2017年から部門長候補者や管理職候補者などを選抜し、女性リーダー育成塾を開講するなど、女性を積極的に管理職に登用していく施策が実施されています(参照:日経BP「2023年版「女性が活躍する会社BEST100」 総合ランキング1位は資生堂に」https://www.nikkeibp.co.jp/atcl/newsrelease/corp/20230506/)。

これからの「ジェンダーフリー」な労働モデル

資生堂の経営改革は画期的なモデルであった一方、一つの企業のみが行った改革であったという点で、限界もありました。

女性社員側の働き方改革を資生堂が要求しても、夫の会社側にそれに応じる用意がなければ、やはり女性の活躍へとは繋がっていきません。

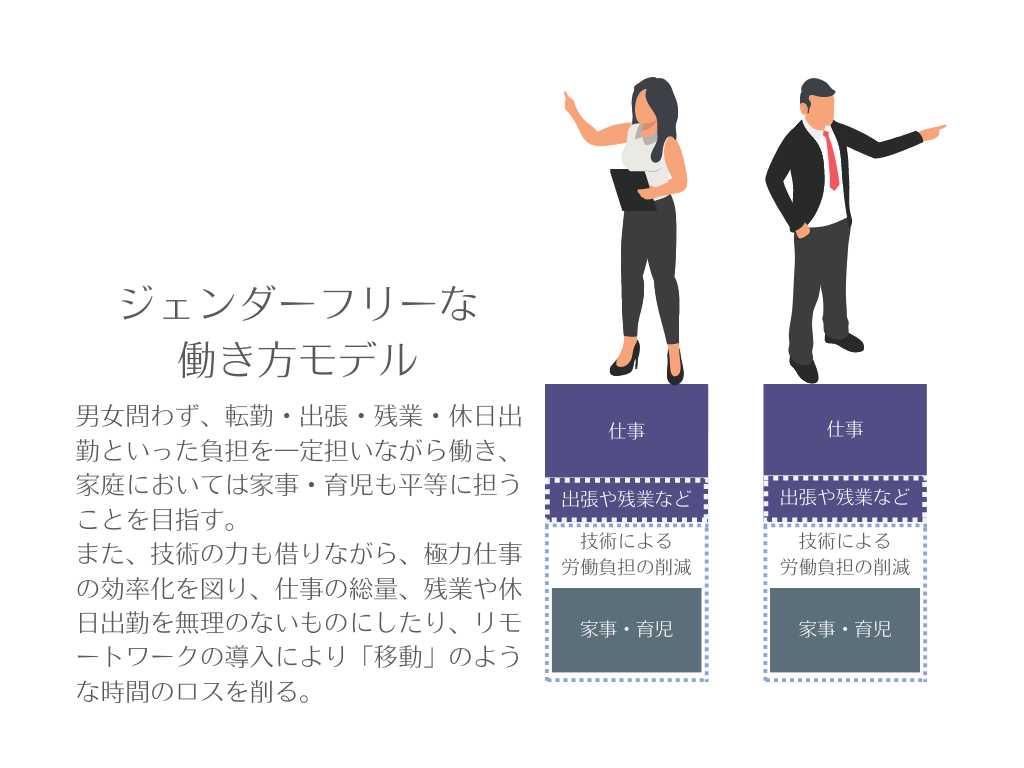

資生堂の労働モデルを参考にさらに一歩押し進め、性別にとらわれない「ジェンダーフリー」な働き方を社会全体で考えるとすれば、こんな形が考えられるのではないかと思います。

男女問わず、転勤・出張・残業・休日出勤といった負担を一定担いながら働き、家庭においては家事・育児も平等に担うことを目指す。

また、技術の力も借りながら、極力仕事の効率化を図り、仕事の総量、残業や休日出勤を無理のないものにしたり、リモートワークの導入により「移動」のような時間のロスを削る。

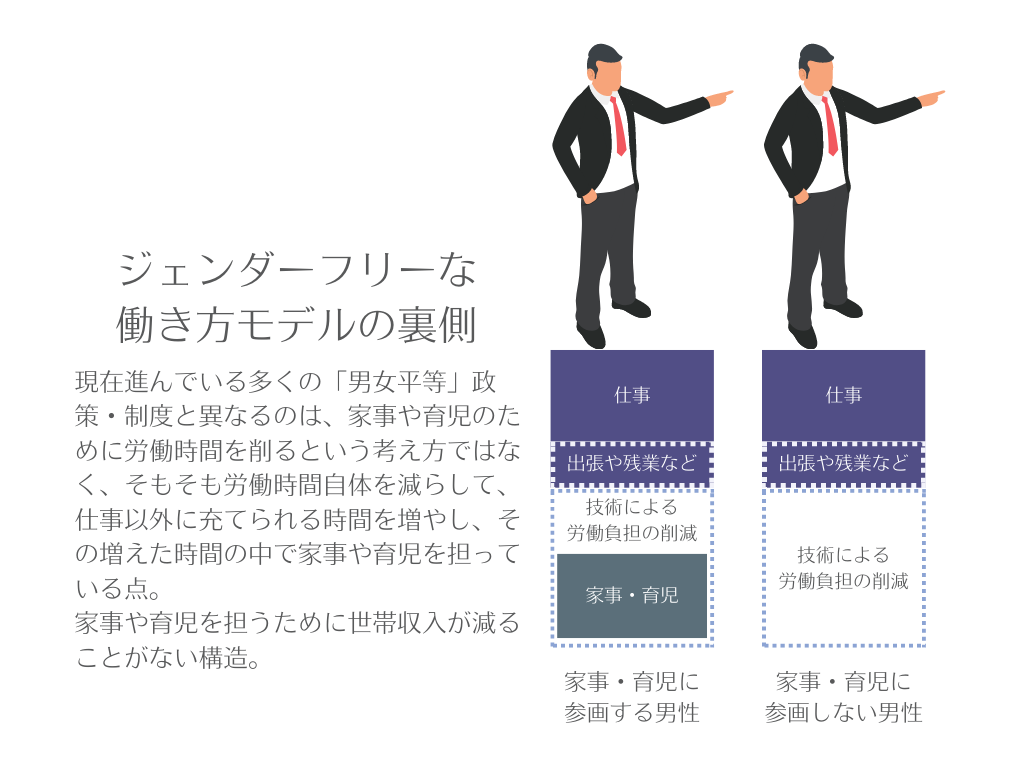

これまでの「家事や育児は労働時間を削って行うもの」という前提を覆し、労働時間自体を減らして、仕事以外に充てられる時間を増やし、その増えた時間の中で家事や育児を担っていく。

こうした働き方が社会全体で実現できると、現在の「男女平等」施策の裏で、男性の育児参画が、純粋な世帯収入減に繋がってしまう問題も、解消できるのではないかと思います。

まとめ・さいごに

今回の記事では社会・文化的な性である「ジェンダー」とはなにか網羅的に紹介してきました。

私たちが日常のなかで「性別」を捉える際には、身体的な性、社会的な性(=ジェンダー)、性自認、性的指向という4つの観点から性別を認識しているということ。

身体的特徴以外の服装や、言葉遣い、姿勢や振る舞い、といった社会的・文化的な表象による区別をジェンダーと呼び、私たちはこのジェンダーを使って、自分を表現したり、相手を判断したりしながら生活しているということ。

そしてこのジェンダーには、性別によって社会における役割を定義する「性役割」としての要素もあり、これにより性別による格差=ジェンダーギャップが生じてしまうことを紹介しました。

日本のジェンダーギャップ指数は先進国最低レベルであり、主に「政治」「経済」分野での格差が著しく大きくあります。

この背景として「男性は仕事、女性は家庭」という固定的な概念に基づいて、女性の労働モデルとして「働きやすさ」を重視していることが挙げられます。

ジェンダーギャップを埋めていく上では、家事や育児のために労働時間を削るのではなく、労働時間自体を減らして、仕事以外に充てられる時間を増やし、その増えた時間の中で家事や育児を担っていく構造を社会全体で作っていくことが必要なのではないかという提言をしました。

ジェンダーギャップ指数のご紹介でも書いた通り、日本は「教育」「健康」においては、世界トップレベルに平等が実現できている国です。

性別に関係なく初等教育から高等教育まで教育を当たり前に受けることができ、健康に成人を迎え、感染症を始めとした命の危険なく出産をすることができます。

また、望まない結婚を強制される強制婚や、伝統のために身体に傷をつける女性器切除のような風習も存在していません。

日本の「教育」「健康」における平等の水準に感謝をしながらも、私たちは世界におけるジェンダー平等のモデルを先に立って作っていく、「先進国」に暮らしていることも忘れてはなりません。

「平等に教育を受ける事ができる」という点では優れている日本ですが、ジェンダーに関するバイアスを作っているのもまた教育です。

これからの子供たちを育てる大人の世代の一人ひとりが、自身のなかの「ジェンダー観」に気がつき、日々の言葉や振る舞いの一つ一つを選択していく必要があります。

あまりに当たり前に存在している「ジェンダー」の価値観に気がつくことははじめは難しいかもしれませんが、「女性らしい」「男性らしい」ということばや、家族の中の役割分担に少しだけ目を向けてみてください。

そこに「ジェンダー」が存在していることに気がついたら、ぜひ「私はこのジェンダー観を受け入れる?」と自問してみてください。

自問した結果は「特に意志がないので、受け入れる」かもしれないし、「受け入れたいわけではないけど、受け入れるしかない」かもしれません。

ジェンダーギャップを埋めていくのは、そうした私たち一人ひとりの気づきと問い直し・選択です。

ジェンダーについてもっと知りたい!おすすめの書籍

最後にジェンダーについて、もう少し具体的にどんな視点で見れば気がつけるのか知りたい!という方に、おすすめの書籍を紹介しておきます。

企業の取り組みを知る「資生堂インパクト」

「資生堂インパクト: 子育てを聖域にしない経営」石塚 由紀夫著

本文の途中でも紹介した「資生堂ショック」について、そこにどんな戦略と葛藤があったのかを日経記者の取材で綴った本です。

働き「やすさ」ではなく、働き「がい」を提供する会社へ、資生堂が転身を遂げていく過程が社員の心情も含め生々しく綴られた一冊。

女性×働く=勤務時間を減らすといった動きが多いなか、資生堂という日本を代表する大企業が、「女性に働きがいを」と戦略転換した意思決定プロセスは、臨場感たっぷりで大変読み応えがあるのでぜひ読んでみてください。

「男脳」「女脳」は存在する?「ジェンダーと脳」

「ジェンダーと脳――性別を超える脳の多様性」ダフナ・ジョエル &ルバ・ヴィハンスキ 著, 鍛原 多惠子 訳

脳科学者である著者が、「男性脳」「女性脳」というものは存在するか、脳科学の視点からアプローチした一冊。

脳科学の視点から言えば、たしかにXY染色体を持つ「男性」に多い傾向、XX染色体を持つ「女性」に多い傾向は存在しているが、脳科学的に「男らしさ」や「女らしさ」は規定できないのではないか、生まれつきの脳の構造というよりは、教育や環境により醸成された部分が大きいのではないか、といったことがとてもわかり易く書かれた本です。

「女の子」を問い直す少女漫画「さよならミニスカート」

トップアイドルとして駆け抜けていた主人公が、アイドルを引退しスラックスで学校に登校するようになってからの葛藤、人との関係性を育む過程、ズボン登校してもなおジェンダーバイアスに直面する姿が描かれたマンガ。

女の子らしく、可愛らしく、恋を謳歌するのが王道の少女漫画にあって主人公が「女の子」を捨てた存在であるという異色のマンガで、「少女漫画はいつだって女の子の味方」というりぼん編集長のメッセージも、「女の子」のあり方に一石を投じる作品として話題に。

SDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)の5つ目である「ジェンダー平等を実現しよう」。

まずは身近な「ジェンダー」について、気づきと問い直し・選択していくことから始めてみませんか?