サラリーマンやOL、主婦など周りでマインドフルネスをやり始めてる方もチラホラ。

やってる人からは、集中力が高くなった!とか穏やかになった!という声をよく聞く!

そう、マインドフルネスとは瞑想!

でもマインドフルネスでいるという言葉も聞いたりして、マインドフルネスって何なのかやっぱりよくわからない!という人も多いはず。

こんな、なんだかすっきりしないマインドフルネスを言葉の意味から紐解きながら、掘り下げていきましょう。

私は、20歳頃から瞑想を始めました。

シャーマンに弟子入りし、スピリチュアルでファンタスティックな瞑想体験などから、ヨーガの瞑想やOSHOの瞑想、臨床ベースの瞑想など様々な瞑想を経験してきました。そして現在は、MBSRというマインドフルネスの講師トレーニングを受けています。

このブログでは、私自身が学習してきたことをふまえ、マインドフルネスの言葉についての説明や、効果や方法、実践についてみていきす。

1、マインドフルネスとは?

2、期待できる効果は?

3、瞑想の方法

4、瞑想の実践

マインドフルネスとは?

マインドフルネスとは一言でいうと「仏教の教えをベースにしたメンタルトレーニング」です。

だけど、マインドフルネスという言葉は、使われるシーンによって他の意味ももっています。

まずは言葉の意味についてみていきましょう。

「マインドフルネス」の言葉がさす意味

メンタルトレーニング以外で使われている以外の言葉の意味は大きく2つあって、「瞑想」を指している時と「心の状態」を指している時があります。

メンタルトレーニングとしてのマインドフルネス

1979年にジョン・カバット・ジンという精神医学者によって「マインドフルネスストレス低減法(MBSR)」というトレーニングが開発されました。

マインドフルネスは、このトレーニングのことをさしています。

マインドフルネスのトレーニングは、数種類あります。

| MBSR | マインドフルネスストレス低減法 |

| MBCT | マインドフルネス認知療法 |

| MBCL | マインドフルネスマインドフルネスコンパッション |

| MSC | マインドフルネスセルフコンパッション |

一例として

MBSR(マインドフルネスストレス低減法)

MBCT(マインドフルネス認知療法)

MBCL(マインドフルネスマインドフルネスコンパッション)

MSC(マインドフルネスセルフコンパッション)

など。

これらは、臨床現場で結果を収集(エビデンスベース)しながら作成されたトレーニングです。

瞑想を表す言葉としてのマインドフルネス

トレーニングの中には、瞑想の時間が必ず含まれます。

マインドフルネスという時に、この瞑想をさして使う場合があります。

そもそも瞑想が何かわからないかもしれません。ここで簡単に瞑想について説明します。

瞑想とは、心の無知を削ぎ落とし、中心にある本来の心を見つけていく方法です。

例えば・・・

今、皆さんは一緒にいることが困難と思うような犬を飼っていると思ってください。

その犬は、きちんと育てることができます。

きちんと育つと皆さんは一緒にいることが楽になります。

上の例えを例に瞑想をあてはめると・・・

瞑想では、一緒にいるのが困難な理由は、犬そのものが悪いのではなく、犬の無知が悪いと考えます。

だから、きちんと育てるために無知を取り除く作業をします。

そしてその作業の積み重ねによって、犬が本来の状態へと戻っていきます。

ここでいう犬は、自分の心です。

そしてここでいう無知をとる作業が瞑想です。

瞑想には宗派や流派、国により様々な種類があります。マインドフルネスは、この瞑想の種類の1つです。

なので、マインドフルネスという言葉は、マインドフルネスという種類の瞑想をさすことがあります。

心の状態を表す言葉としてのマインドフルネス

マインドフルネスは、「awareness=気づき」のある心の状態をさしてつかわれることもあります。

マインドフルネスの言葉の由来は、仏教用語の「sati」(パーリ語)を英訳したものです。

「sati」は、memory(記憶)・recognition(認識)という意味を持つため、「心をここに止める」などの意味をもっています。

そこからマインドフルネスは、「awareness=気づき」というような意味をもつ言葉として広がりました。

ですので、この「気づき」という心の状態を指してマインドフルネスという場合があります。

付録的に下記に言葉の歴史をのせました。見たい方はご覧ください。

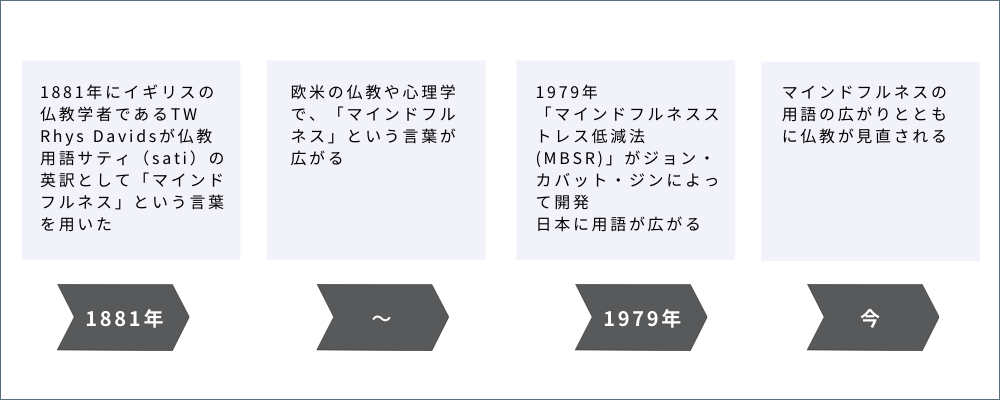

マインドフルネスの言葉の歴史

マインドフルネス 言葉について1

マインドフルネスという言葉は、1881年にイギリスの仏教学者であるTW Rhys Davidsがサティ(sati)の英訳として「マインドフルネス」という言葉を用いたことが始まりです。

(参考:https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14639947.2011.564843)

サティは、memory(記憶)・recognition(認識)という意味を持つため、「心をここに止める」などの意味から「気づき」という意味の言葉で広がりました。

マインドフルネス 言葉について2

そして欧米の仏教や心理学では、「マインドフルネス」という言葉が広がりました。

マインドフルネス 言葉について3

1979年には「マインドフルネスストレス低減法」というトレーニングがジョン・カバット・ジンによって開発されました。

これらは、仏教的な考えを中心にしつつもエビデンスベースで開発されたメンタルトレーニングです。

医療現場などへ普及され日本でもマインドフルネスという言葉が広く認知され始めます。

マインドフルネス 言葉について4

MBSRの広がりとともに、マインドフルネスの言葉が広がり、改めて仏教の素晴らしさが見直されはじめています。

仏教の瞑想もマインドフルネスという言葉が使われれるのは、このような言葉の歴史やメンタルトレーニングのベースが仏教中心であるからです。

マインドフルネスな状態とそうではない状態の違いは何か

「マインドフルネスな状態」が、今この瞬間に気づきがある状態なので、

「そうではない状態」は気づきがない状態です。

では何に気づくのか?

それは、今この瞬間の自分の心に沸き起こっている感情や思考、そして体が感じている感覚です。

マインドフルネスではない状態

怒りを例にしてみると

マインドフルネスではない状態は、自分の心に振り回されている時です。

「なぜ私が?」「あの人が悪い」「絶対許さない」などの考えがとめどなく浮かんでいたとします。その浮かんできた思考や感情に反応して次の思考や感情が生まれてきます。

こうやってとめどなく怒りのループの中に身をおいています。

そしてそうやってる間に体が緊張していることに気づいていません。

時々反応に気づいてブレーキをかけようとするけど、大きなストレスがかかってきます。

次に、この怒りよりも強い刺激で怒りを抑えたり忘れようとします。

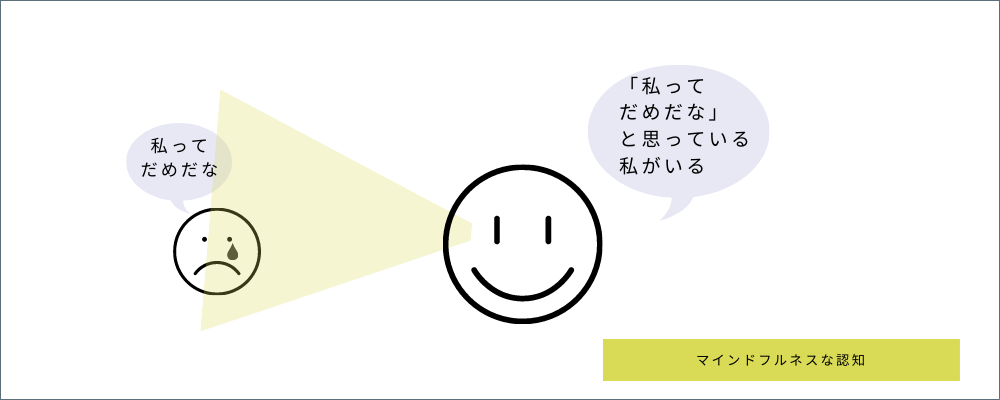

マインドフルネスな状態

他方、マインドフルネスな時は、もう一人の自分がいる感覚で静かに自分をみます。

その時にでてくる思考や感情、身体の感覚の一つ一つをモニタリングします。

イメージは懐中電灯で自分の心を照らす感じです。

『「なぜわたしが?」と思っている私がいる』

『「あの人が悪い」と思っている私がいる』

これが「気づき」のある状態です。

この気づきによって、思考の連鎖が止まるので、自然と怒りのブレーキがかかっていきます。

ちなみに、怒りのブレーキが自然とかかったら、頭が冷えて冷静になります。

そうすると怒りを感じた出来事に自分の責任ある意志で対応することができるのです。

このように客観的に自分を見て理解している状態を「メタ認知」といいます.

マインドフルネスのプロセスではメタ認知が必要

マインドフルネスの実践には、メタ認知が必要不可欠です。

メタ認知とは自分を客観的に認知していくことです。

その際に大切なことがあります。それは「ありのまま」を認知することです。

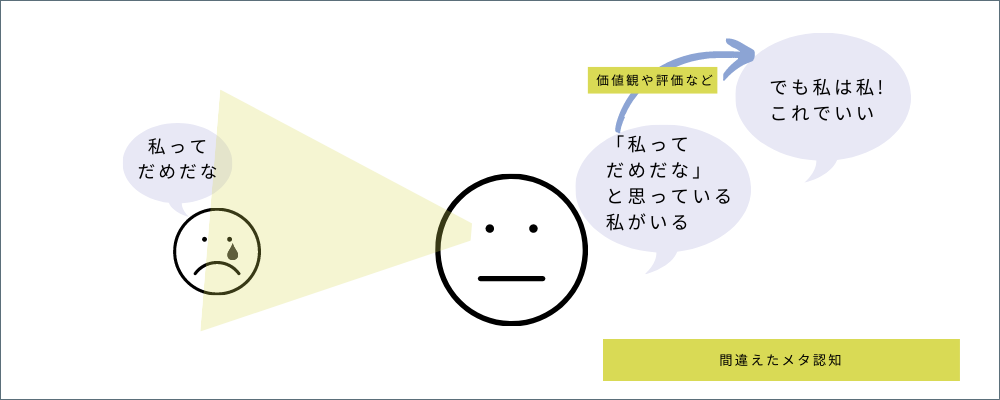

「私って本当にだめだな」と考えている場合を例にしてみましょう。

間違えたメタ認知はこのような感じ

「私って本当にだめなんだな、って私は、思ってるんだな。でも私は私!これでいい」となります。

マインドフルネスなメタ認知では、

『「私って本当にだめなんだな」と思っている私がいる。』となります。

両者の違いは、自分の考えに価値観、評価、判断を加えるか加えないかです。

前者はありのままを認知できずに価値観、評価や判断を加え考えを連鎖させます。

後者はありのままを認知して価値観、評価や判断を加えません。

不思議なことですが、後者を実践すると心の底から自分で自分を受け入れる感覚を経験できます。

同じように不思議なことですが、前者は苦しさにふたをするような感覚が残ったり、刺激的な快楽で代償しようとします。(この方法が日常生活で良い場面もたくさんあります。私もありますが、ここでは割愛。)

マインドフルネスの効果

マインドフルネス瞑想の継続練習による効果について

ここでは研究結果でわかっている効果と、筆者が個人的、あるいは周囲から聞き集めた効果にわけて書きます。

身体への効果

まずは、論文から抜粋した内容です。

・スポーツパフォーマンス向上

・慢性疼痛、うつ病再発、依存症)の転帰を改善

スポーツパフォーマンスや、慢性的な痛みなどは、心理的作用の影響が現れます。

マインドフルネスのメンタルトレーニングによって、心のケアがされ、結果としてパフォーマンス向上や痛みの緩和が期待できるようです。

ちなみに腰痛などの痛みの80%は慢性疼痛(心理的な痛み)といわれています。

今腰痛で悩んでいる方、もしかするとマインドフルネスで緩和するかもしれませんよ。

個々の感想(筆者の知人へのアンケートによる)

・疲れにくい

・よく眠れる

個人的な意見で聞いた声です。実はわたしも同じです!

主観的なイメージだけど、鬱っぽい時って体全部の機能が停止にむかっている感じがします。朝起きた瞬間だるい!となることもしばしば。

それがなくなるんです。

心への効果

論文より

・怒り低減効果

・心の平静さがうまれる

・妊娠中の母親の不安や抑うつが軽減

個々の感想

・自分のことが好きになる

・自己満足が高くなる

・ストレスにうまく対応できるようになる

・自分にとって大切なものが何かがわかるし、それを選べる

・自分の言動で嫌いなパターンがあれば、そのパターンを変えることができる

・怒りに振り回されない

・日常のなんでもないことすべきことが1つづつ繊細に見える

驚くことに瞑想仲間の多くが、元々自分のことが嫌いだったり自信がなかったという人たちだったりします。今そのようなことがないので、驚くばかりですが、私自身を振り返るとやっぱり同じような効果を感じています。

何より自分に対する信頼感が増したことで自分を受け入れることができるようになったのは、大きな収穫だったように思います。

社会コミュニケーションへの効果

心への効果にはいる内容だけど、対人関係がはいってくるので社会コミュニケーションという視点でカテゴリーしました。

個々の感想

・対人へのコミュニケーションスキルが高まる

・周囲に振り回されない

・物事の選択に責任を持つ意識が芽生え、決定が楽になる

・苦しいことや悲しいこと、不安なことに対して、向き合って対応できる

・対人に対する思いやりの心がでてくる

・落ち着いて話せる

自分の心が整うと自然と周囲との関係が整っていきます。

仕事がうまくいかない人が瞑想によってうまくいくようになるとか、

今までできなかったことができるようになるとか、

不思議だけどそんなことが現実に起こるようです。

以上がマインドフルネスを実践することで得られる効果です。

参考論文

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsre/20/1/20_24/_article/-char/ja/

『感情制御の生理学的メカニズムと遺伝子多型による影響』

村上 裕樹 Japanese Journal of Research on Emotions 2012, Vol. 20, No. 1, 24─28

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjbt/43/1/43_15-153/_pdf/-char/ja

『スポーツパフォーマンス向上のためのアクセプタンスおよびマインドフルネスに基づいた介入研究のシステマティックレビュー』

深町 花子, 荒井 弘和, 石井 香織, 岡 浩一朗 2017 行動療法研究,43(1), 61–69, 2017

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0163834382900263?via%3Dihub

『An outpatient program in behavioral medicine for chronic pain patients based on the practice of mindfulness meditation: Theoretical considerations and preliminary results』

General Hospital Psychiatry Volume 4, Issue 1, April 1982, Pages 33-47

JonKabat-ZinnPh.D

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165178122001524?via%3Dihub

Emphasizing mindfulness training in acceptance relieves anxiety and depression during pregnancy

Psychiatry Research Volume 312, June 2022, 114540

MengyeYanga/Xiaoli Zhoub / Cuiwei Yec / Junqin Lid /Shiwen Sune / Xiaoyan Yu

https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-psych-042716-051139

J.デビッドクレスウェル カーネギーメロン大学心理学部、ペンシルバニア州ピッツバーグ

マインドフルネス瞑想の種類

メンタルトレーニングにおけるマインドフルネス瞑想は、3種類あります。

1、集中瞑想 2、洞察瞑想 3、慈悲瞑想

仏教におけるマインドフルネス瞑想も3種類あり、心理学のベースになっています

1、サマタ瞑想 2、ヴィパサナ瞑想 3、四無量心の瞑想

| 心理学 | 集中瞑想 | 洞察瞑想 | 慈悲瞑想 |

| 仏教 | サマタ瞑想 | ヴィパッサナー瞑想 | 四無量心の瞑想 |

種類分けについては下記の論文を参考にしながら書きすすめます。

『瞑想における平静さの構成概念と神経メカニズム』

Japanese Psychological Review 2021,Vol.64,No.3,274–294 藤野 正寛

『心理学実験のための集中・洞察・慈悲瞑想の短期介入インストラクションの開発』

マインドフルネス研究 2019 年 第 4 巻 第 1 号

藤野 正寛(京都大学大学院教育学研究科)/上田 祥行(京都大学こころの未来研究センター)

井上 ウィマラ(健康科学大学健康科学部)/イエット G. サンダーズ(ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス)/スティーブン マーフィ 重松(スタンフォード大学)/野村 理朗(京都大学大学院教育学研究科)

集中瞑想

集中瞑想は、何かの対象物1点に心を集中させていく瞑想方法です。

実践によって集中力が育まれます。仏教の瞑想においてはサマタ瞑想がこれにあたります。

例えばキャンドルや月、仏教の伝統的方法として呼吸を対象物にして、そこへ集中していきます。

集中している途中に、思考が始まりますが、その思考は受け流していきます。

これを続けていくのが集中瞑想です。

主観ですが、集中瞑想は、初心者や心の状態が悪い方は避ける方がいいです。

理由は単純に集中が難しいと感じることや、集中できないことに対して罪悪感の気持ちが大きくなり、結果として良いとはいえない方向に向かう可能性があるからです。

このような方は、洞察瞑想や慈悲瞑想から始めることをおすすめします。

洞察瞑想

洞察瞑想は、心身を通して次々と生じてくる心の動きや体の感覚などに気づいていく瞑想です。

実践によって平静さが育まれます。仏教の瞑想においては、ヴィパッサナー瞑想がこれにあたります。

心は絶えず動いています。

洞察瞑想は、それを止めようとするのではなくその動きをそのまま見つめていき、次々変わっていく心の動きや体の感覚をゲストハウスのお客さんのように迎え入れて流していきます。

慈悲瞑想

慈悲瞑想は、自分自身や他者が苦しみから解放され て幸せになることを心の中で繰り返し願う訓練方法です。仏教では四無量心の瞑想といわれています。

この実践によって、思いやりの感情が育まれます。

洞察瞑想の際には、自分の心にありのままに気づいていくのですが、私たちは気づいた心に判断や評価を下しがちです。そんな時に慈悲瞑想が役立ちます。

瞑想中でさえ、必要以上に自分を頑張らせようとしたり、こうあらねば!と思っている自分に気づき、そして許す心を育んでさえくれるのが慈悲瞑想です。

以上が3種類の瞑想の特徴などです。

これら3種類の瞑想は、それぞれに違う特徴があるため一つだけを練習するというより、全体的に練習することがおすすめです。

では、次は、それぞれの瞑想方法について紹介します。

マインドフルネス瞑想方法と実践

ここではMBSRやMSC他で用いられている心理学の瞑想をベースにしたものを紹介します。

それぞれ音声が聴けるサイトをつけています。

集中瞑想『呼吸を用いた集中瞑想』

瞑想のざっくりとした流れは下記のとおりです。

全体は音声でチェックしてください。

1、姿勢を作ります

長い時間リラックスしていられる姿勢を目指します。

床に座った姿勢→椅子に座った姿勢→寝転がった姿勢の順に軽減をして自分にぴったりの姿勢になります。

目をゆったりととじます。

とじるのに抵抗がある人はうっすらあけていても構いません。

2、今ここにある体や呼吸に気づきます

体が床や椅子に触れている場所の感覚に注意をむけます。

暖かさや冷たさ、柔らかさや硬さなどそこで生じている感覚に気づきます。

何もないという感覚もあります。

体の中で最も呼吸を感じる部分に注意をむけます。

そこで感じている呼吸の感覚に気づきます。

3、鼻周辺に注意をむけ呼吸に集中します

今している呼吸の観察

息を吸っている時に感じる鼻周囲の感覚

息を履いている時に感じる鼻周囲の感覚

数えながら吸う息に集中

数えながら吐く息に集中

注意の場所を狭めていく

鼻先にかかる息に集中

4、日常の心に戻ります

注意

集中の横で他のことを考える心に気づきます。この心に対して「また他のことを考えた」「集中できてない」と自分を責める気持ちで満たされ、終わった後にやるせない気持ちになるかもしれません。このような場合は、きちんとした指導者の元で集中瞑想を受けるか、集中瞑想の練習をとめて洞察瞑想をしてください。

洞察瞑想 『ボディースキャン』

1、姿勢を作ります

長い時間リラックスしていられる姿勢を目指します。

床に座った姿勢→椅子に座った姿勢→寝転がった姿勢の順に軽減をして自分にぴったりの姿勢になります。必要であればクッションなどの補助をいれます。

目をゆったりととじます。

とじるのに抵抗がある人はうっすらあけていても構いません。

2、今ここにある体や呼吸に気づきます

体が床や椅子に触れている場所の感覚に注意をむけます。

暖かさや冷たさ、柔らかさや硬さなどそこで生じている感覚に気づきます。

何もないという感覚もあります。

体の中で最も呼吸を感じる部分に注意をむけます。

そこで感じている呼吸の感覚に気づきます。

3、身体の感覚に注意をむける

身体の各パーツに注意を向けながら、そこで感じている感覚のひとつづつを丁寧に気づいていきます。途中で心が体の感覚への注意から他のところに向かったら、そのことに気づいてその心に注意を向けていきます。動いていた心が落ち着いたら、体の感覚に注意を戻して先にすすめていきます。このようにして最後は全身へ注意を向けていきます

4、日常的な心にもどる

注意の対象を体から離して、日常的な心に戻して終了です。

他

ボディスキャンは、MBSRのファーストセッションで行う洞察瞑想です。体の感覚への気づきは、心を対象にするより簡単です。そのため、初めて行う人にもおすすめの瞑想法です。継続的な瞑想練習生であっても、基本瞑想としておすすめです。

MBSRの伝統的なボディースキャンでは、およそ40分前後かけて行われます。

40分前後をするのは難しい人もいると思うので短いバージョンとともに準備しておきます。

慈悲瞑想 『カインドネスメディテーション』

1、姿勢を作ります

リラックスした姿勢になり、目をゆったりととじます。

とじるのに抵抗がある人はうっすらあけていても構いません。

2、今ここにある体や呼吸に気づきます

体が床や椅子に触れている場所の感覚に注意をむけます。

暖かさや冷たさ、柔らかさや硬さなどそこで生じている感覚に気づきます。

何もないという感覚もあります。

体の中で最も呼吸を感じる部分に注意をむけます。

そこで感じている呼吸の感覚に気づきます。

3、伝統的な4つの祈りを行います

自分自身にむけて、大切な人にむけて、少し苦手な人、全ての生きとしいけるものへ

慈悲喜捨にあわせた祈りの言葉をむける

慈は自分自身も含んだ生きとし生けるものの安らぎを願 う心,

悲は生きとし生けるものの苦しみが和らぐことを願う心,

喜は生きとし生けるものの喜びを共に喜ぶ心,

捨は偏りのない平静な心のことです。

例えば

慈:幸せでありますように

悲:苦しみや痛みから解放されますように

喜:愛と喜びで満たされますように

捨:平和で満たされますように

4、心を日常に戻す

注意

慈悲の瞑想の中で苦手な人が登場する場合は、ほんの少し苦手な人や何も感じない人から練習を始めます。

自分の心の中で思いやりが育まれてきたら自然と許しの心が生まれます。その心の状態にあわせて苦手な人の範囲を広げます。

私は、たくさんの苦手な人がこの瞑想にでてきましたが、未だに名前すらおもいだしたくない人もいます笑。なので継続的に自分への慈悲瞑想を行っているところです。

瞑想を実践して、できているかどうかを知る方法

マインドフルネス瞑想ができていたかを知るシンプルな方法があります。

それは、瞑想の最中に「今、瞑想できているかどうか?と考えている自分がいる」と認知できていたらできています。この場合、瞑想後に大きな不安は残っていません。

しかし、瞑想後に「できていたのだろうか?」という不安だけが残っていて悩んでいたら、できてなかったといえます。

そう、できていなかったかどうか?は、そこに気づいていたかどうか?でチェックできるのです。

まとめ

マインドフルネスは、生きてる全ての人におすすめの心のお手入れ術です。

部屋の整理整頓や時間の管理ができると生きやすさがあるように、心のそれがマインドフルネスです。